रिश्तेदारी, जाति और वर्ग – प्राचीन समाज (ईसा पूर्व 600 से ईस्वी 600 तक) Kinship, Caste and Class — Early Societies (600 BCE–600 CE)

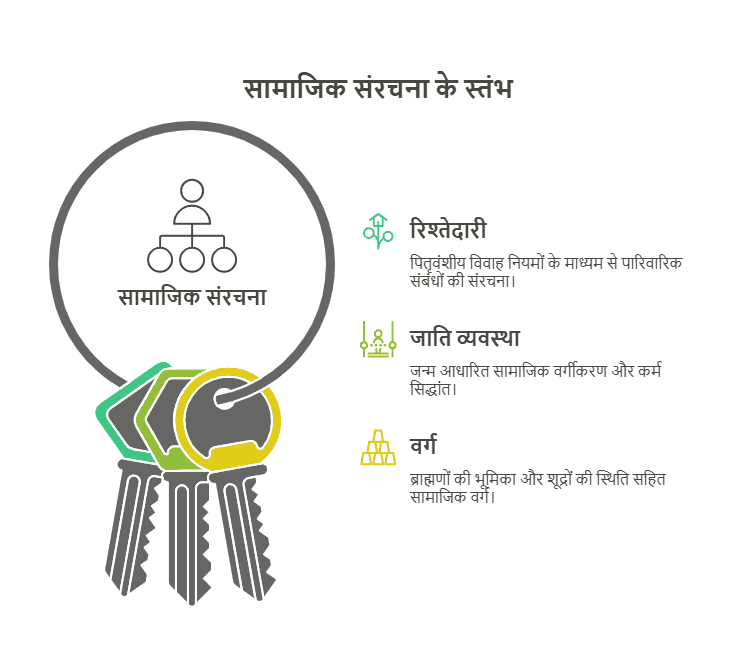

इस अध्याय में प्राचीन भारतीय समाज की सामाजिक संरचना को समझाया गया है, विशेष रूप से रिश्तेदारी (Kinship), जाति (Caste) और वर्ग (Class) के सन्दर्भ में। वैदिक साहित्य, महाभारत और धर्मशास्त्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि उस काल में समाज पितृसत्तात्मक (पुरुष प्रधान) और पितृवंशीय (पिता की वंश परंपरा) था।

गोत्र और विवाह के नियमों से परिवार और वंश की व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। उत्तराधिकार का अधिकार आमतौर पर पुत्रों को मिलता था। महिलाएं सामान्यतः इस उत्तराधिकार से वंचित रहती थीं, यद्यपि कुछ अपवाद भी मिलते हैं।

जाति व्यवस्था धीरे-धीरे जन्म आधारित बन गई, और कर्म सिद्धांत ने इसे धार्मिक मान्यता दी। वर्ण व्यवस्था – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र – सामाजिक श्रेणीकरण की नींव बनी। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जबकि शूद्रों को सेवा कार्य तक सीमित रखा गया।

महाभारत जैसे महाकाव्य न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि समाज की सोच, नैतिकता, स्त्रियों की भूमिका, युद्ध, धर्म, और जातिगत संरचना को समझने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था समय के साथ कठोर होती गई और किस तरह धर्म, परंपरा और साहित्य ने सामाजिक असमानता को बनाए रखा।

सारांश (Summary)

🔶 1. पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना

प्राचीन समाज में वंश परंपरा पितृवंशीय (Patrilineal) थी, यानी वंश का नाम और संपत्ति पिता की ओर से आगे बढ़ती थी।

समाज में पुरुषों का वर्चस्व था, जिसे पितृसत्तात्मक (Patriarchal) व्यवस्था कहा जाता है।

संपत्ति और सत्ता का उत्तराधिकार आमतौर पर पुत्रों को मिलता था।

🔶 2. गोत्र व्यवस्था और विवाह के नियम

वैदिक काल में गोत्र एक पितृवंशीय पहचान थी, जो विशेष ऋषियों के नाम पर आधारित थी।

एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था, जिससे रक्त संबंधों में विवाह को रोका जा सके।

विवाह का उद्देश्य वंशवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था।

🔶 3. वर्ण व्यवस्था की स्थापना

समाज को चार वर्णों में बांटा गया:

ब्राह्मण – ज्ञान और धार्मिक कार्य

क्षत्रिय – शासन और युद्ध

वैश्य – व्यापार और कृषि

शूद्र – सेवा कार्य

यह कर्म आधारित थी लेकिन धीरे-धीरे जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई।

🔶 4. जाति व्यवस्था का विकास

जाति व्यवस्था में व्यक्ति का सामाजिक स्थान उसके जन्म से तय होने लगा।

ब्राह्मणों को सर्वोच्च और शूद्रों को निम्नतम स्थान मिला।

यह व्यवस्था सामाजिक भेदभाव और ऊँच-नीच को जन्म देने लगी।

🔶 5. स्त्रियों की सामाजिक स्थिति

स्त्रियों को उत्तराधिकार, शिक्षा और स्वतंत्रता के अधिकार सीमित रूप से प्राप्त थे।

वैदिक युग में कुछ स्त्रियाँ शिक्षित थीं, लेकिन बाद में उनकी स्थिति कमजोर होती गई।

उन्हें पिता, पति और पुत्र पर निर्भर रहना पड़ता था (मनुस्मृति में वर्णित “स्त्री का कभी स्वतंत्र न होना”)।

🔶 6. महाभारत: समाज का दर्पण

महाभारत, एक विशाल संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं।

इसमें न केवल युद्ध वर्णित है, बल्कि प्राचीन समाज की रिश्तेदारी, जाति, नीति, धर्म, स्त्रियों की भूमिका और उत्तराधिकार के मुद्दे भी शामिल हैं।

यह ग्रंथ समाज की जटिलताओं और नैतिक द्वंद्वों को दर्शाता है।

🔶 7. वंश और उत्तराधिकार की परंपरा

वंश परंपरा और राजसत्ता की उत्तराधिकार प्रणाली में पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती थी।

राजवंशों में अक्सर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होते थे (जैसे – महाभारत में पांडव और कौरव के बीच)।

उत्तराधिकार में संतान, विशेषकर पुत्रों की वैधता (legitimacy) पर भी बहस होती थी।

🔶 8. सामाजिक संरचना में ब्राह्मणों की भूमिका

ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रंथों, और महाकाव्यों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को वैधता प्रदान की।

उन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार देकर स्थायित्व प्रदान किया।

समाज में धार्मिक और नैतिक नियमों को तय करने का अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त था।

🔶 9. विविध सामाजिक समूहों की उपस्थिति

समाज में न केवल चार वर्णों के लोग थे, बल्कि आदिवासी, शिकारी, चरवाहे और कारीगर जैसे विविध समूह भी थे।

ये मुख्यधारा से अलग थे और जाति व्यवस्था में अक्सर नीचे माने जाते थे।

कुछ समूहों को अवर्ण भी कहा जाता था।

🔶 10. श्रोत ग्रंथों से जानकारी

इस अध्याय के अध्ययन में निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया गया:

वैदिक साहित्य

धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथ (जैसे मनुस्मृति)

महाभारत

पुरातात्विक साक्ष्य

इन सभी से रिश्तेदारी, जाति और वर्ग की विस्तृत जानकारी मिलती है।

🔶 11. सामाजिक असमानता और संघर्ष

वर्ण और जाति व्यवस्था ने समाज को असमान बना दिया।

ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रेष्ठ माने जाते थे जबकि शूद्रों और स्त्रियों को अधिकार नहीं थे।

इससे समाज में वंचना, संघर्ष और विद्रोह की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं।

🔶 12. सामाजिक गतिशीलता पर असर

जाति व्यवस्था ने लोगों की सामाजिक स्थिति को स्थायी बना दिया।

जन्म से निर्धारित जाति को जीवन भर बदला नहीं जा सकता था।

यह व्यवस्था समाज में गति और परिवर्तन की संभावना को बाधित करती थी।

इस अध्याय में प्राचीन भारतीय समाज की संरचना को समझाया गया है जिसमें रिश्तेदारी (Kinship), जाति (Caste) और वर्ग (Class) की भूमिका प्रमुख रही है। वैदिक साहित्य और महाभारत जैसे महाकाव्यों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार समाज में परिवार, वंश, उत्तराधिकार, स्त्री की स्थिति, ब्राह्मणों का वर्चस्व और श्रेणीबद्ध समाज की स्थापना हुई। रिश्तेदारी का निर्धारण पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय व्यवस्था पर आधारित था। समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने सामाजिक वर्गों की स्थापना की।

शब्दार्थ (Word Meaning)

| शब्द | अर्थ (Meaning in Hindi) | व्याख्या / उपयोग |

|---|---|---|

| रिश्तेदारी (Kinship) | परिवार और समाज में खून या विवाह के आधार पर बना संबंध | जैसे – माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी आदि। समाज में उत्तराधिकार और दायित्व इन्हीं संबंधों पर आधारित होते हैं। |

| पितृवंशीय (Patrilineal) | ऐसा वंश जिसमें वंशावली पिता की ओर से चलती है | पुत्र को पिता की संपत्ति और वंश का नाम मिलता है, जैसे – वैदिक समाज। |

| पितृसत्तात्मक (Patriarchal) | पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था | समाज में निर्णय लेने, संपत्ति रखने और सामाजिक अधिकार पुरुषों के पास होते हैं। |

| गोत्र (Gotra) | एक पितृवंशीय पहचान, ऋषियों के नाम पर आधारित | विवाह में एक ही गोत्र के दो व्यक्तियों का मिलन वर्जित था ताकि रक्त संबंधों से बचा जा सके। |

| विवाह (Marriage) | एक सामाजिक और धार्मिक बंधन जिसमें दो व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) पारिवारिक जीवन की शुरुआत करते हैं | समाज में इसे धर्म और वंशवृद्धि से जोड़ा गया। |

| वर्ण (Varna) | समाज को विभाजित करने की चार प्रमुख श्रेणियाँ – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र | प्रारंभ में यह कर्म पर आधारित था, बाद में जन्म पर आधारित हो गया। |

| जाति (Caste) | जन्म के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण | एक व्यक्ति का कार्य, विवाह, खानपान आदि उसकी जाति से निर्धारित होता था। |

| ब्राह्मण (Brahmin) | वैदिक समाज में प्रथम वर्ण – यज्ञ, पूजा और शिक्षा के कर्ता | समाज में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था और धार्मिक कार्य उनके अधीन थे। |

| क्षत्रिय (Kshatriya) | दूसरा वर्ण – शासन और युद्ध के कार्य करने वाले | राजा, सेनापति आदि इस वर्ण में आते थे। |

| वैश्य (Vaishya) | तीसरा वर्ण – व्यापारी, कृषक और पशुपालक | समाज की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। |

| शूद्र (Shudra) | चौथा वर्ण – सेवा कार्य करने वाला वर्ग | उन्हें अन्य तीन वर्णों की सेवा करना होता था; सामाजिक अधिकारों से वंचित रहते थे। |

| धर्मशास्त्र (Dharmashastra) | धार्मिक और सामाजिक नियमों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ | जैसे – मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। |

| स्मृति ग्रंथ (Smriti Texts) | वैदिक काल के बाद लिखे गए ग्रंथ जो नियम, आचार संहिता, उत्तराधिकार आदि बताते हैं | इन्हें ब्राह्मणों ने सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए लिखा। |

| उत्तराधिकार (Inheritance) | संपत्ति, पद और अधिकार का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण | पितृवंशीय समाज में यह अधिकार पुत्रों को प्राप्त होता था। |

| महाभारत (Mahabharata) | एक संस्कृत महाकाव्य जिसमें युद्ध कथा के साथ-साथ सामाजिक संरचना की झलक भी मिलती है | यह ग्रंथ समाज के नैतिक, धार्मिक और पारिवारिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। |

| अवर्ण (Avarna) | जो चार वर्णों में नहीं आते, जैसे – आदिवासी, शिकारी, खानाबदोश आदि | इन्हें समाज में नीचा समझा जाता था और जाति व्यवस्था से बाहर माना जाता था। |

| श्रोत्रिय (Shroutiya) | वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को जानने वाला ब्राह्मण वर्ग | यज्ञ और वेदपाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण को श्रोत्रिय कहा जाता है। |

| दाय (Dāya) | पैतृक संपत्ति जो उत्तराधिकार के रूप में दी जाती है | मनुस्मृति में दाय के नियमों का वर्णन है – पुत्रों को ही अधिक अधिकार प्राप्त था। |

| पुत्र (Putra) | संतान (विशेषतः पुत्र) जो वंश को आगे बढ़ाता है | समाज में पुत्र को ही उत्तराधिकारी माना जाता था। |

| कुल (Kula) | परिवार या विस्तृत वंश | विवाह और उत्तराधिकार कुल के नियमों पर आधारित थे। |

| नैतिक द्वंद्व (Moral Dilemma) | जब सही और गलत के बीच फैसला करना कठिन हो | महाभारत के पात्रों (जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर) के माध्यम से यह विषय चित्रित किया गया है। |

| चार्वाक (Charvaka) | एक प्राचीन भौतिकवादी दर्शन जो वेदों को नहीं मानता था | इसने आत्मा और पुनर्जन्म को अस्वीकार कर भौतिक जीवन को महत्व दिया। |

माइंड मैप (Mind Map)

टाइमलाइन (Timeline)

| कालखंड | प्रमुख घटनाएँ / विकास |

|---|---|

| 1500 ई.पू. – 600 ई.पू. | वैदिक काल का आरंभ – आर्यों का आगमन, ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) का प्रारंभ; पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय व्यवस्था का विकास |

| 1000 ई.पू. – 600 ई.पू. | उत्तर वैदिक काल – गोत्र, विवाह नियम, यज्ञों का महत्व; धर्मशास्त्रों की रचना प्रारंभ |

| 600 ई.पू. – 200 ई.पू. | महाजनपदों और शास्त्रों का काल – जातियों का विस्तार, स्मृति ग्रंथों की रचना, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों द्वारा सामाजिक नियम निर्धारित |

| 300 ई.पू. – 100 ई.पू. | महाभारत की रचना – सामाजिक और पारिवारिक संरचना पर गहरा प्रभाव; नैतिक द्वंद्व और धर्म-अधर्म की व्याख्या |

| 200 ई.पू. – 300 ई. | शुंग, कुषाण और सातवाहन काल – जाति व्यवस्था का प्रसार; ब्राह्मणों की सर्वोच्चता बनी रहती है |

| 300 ई. – 500 ई. | गुप्त काल – वर्ण और जाति व्यवस्था का और अधिक कठोर रूप; उत्तराधिकार और दाय के नियमों का विस्तार |

| 600 ई. – 1200 ई. | प्रारंभिक मध्यकाल – जाति व्यवस्था धार्मिक आधार पर और सख्त होती है; अवर्ण जातियों को बाहर रखा जाता है |

| 1200 ई. – 1700 ई. | मुस्लिम शासन काल – जाति संरचना में कुछ परिवर्तन; परंतु हिन्दू समाज में पारंपरिक वर्ण व्यवस्था बनी रहती है |

| 1700 ई. – 1947 ई. | ब्रिटिश काल – जाति को प्रशासनिक ढाँचे में शामिल किया गया; जनगणना में जातियों का वर्गीकरण; सामाजिक सुधार आंदोलन (जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज) जातिवाद के विरोध में |

| 1947 ई. – वर्तमान | स्वतंत्र भारत – संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास; आरक्षण व्यवस्था के तहत पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय |

मैप वर्क (Map Work)

छात्रों को स्थानिक दृष्टिकोण (spatial understanding) देना ताकि वे सामाजिक संरचना के विकास को ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भों में समझ सकें।

✅ मुख्य स्थल व मैप एक्टिविटी

| क्रम | स्थान | संबंधित सामाजिक जानकारी | मैप वर्क में क्या दिखाएँ |

|---|---|---|---|

| 1 | सरस्वती-घग्गर-हाकड़ा क्षेत्र (हरियाणा, पंजाब) | प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का केंद्र | वैदिक आर्यों के आगमन और बसावट के क्षेत्र |

| 2 | गंगा-यमुना दोआब | उत्तर वैदिक काल का केंद्र, वर्ण व्यवस्था का विस्तार | वर्ण व्यवस्था और गोत्र आधारित समाज का विस्तार |

| 3 | मगध (आधुनिक बिहार) | जाति व्यवस्था और महाजनपदों का विकास | महाजनपद कालीन सामाजिक और राजनीतिक संरचना |

| 4 | कुरु–पांचाल (हरियाणा–पश्चिमी यूपी) | महाभारत की सामाजिक पृष्ठभूमि | नैतिक द्वंद्व, धर्म-अधर्म, परिवारिक संघर्ष |

| 5 | अवध (अयोध्या क्षेत्र) | उत्तर वैदिक और रामायण संबंधी समाज | पितृसत्तात्मक मूल्यों का चित्रण |

| 6 | मथुरा | क्षत्रिय परंपरा, शूद्रों की स्थिति | शासक जातियों और शूद्रों के स्थान का चित्रण |

| 7 | उज्जैन (मालवा) | वर्ण व्यवस्था का दक्षिण और पश्चिम की ओर विस्तार | व्यापारियों (वैश्य) और ब्राह्मणों का प्रभाव |

| 8 | कांचीपुरम, मदुरै (दक्षिण भारत) | जाति व्यवस्था का दक्षिण भारत में प्रसार | आर्यों के आगमन के बाद सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन |

| 9 | काशी (वाराणसी) | ब्राह्मणों का प्रमुख केंद्र | शिक्षा, धर्मशास्त्रों और जाति नियमों का अध्ययन केंद्र |

| 10 | दिल्ली, मेरठ क्षेत्र | कुरु जनपद, ब्राह्मण-क्षत्रिय संबंध | वैदिक सभ्यता के दौरान सत्ता और धार्मिक नियंत्रण |

1. मानचित्र पहचान गतिविधियाँ

छात्रों को भारत का नक्शा दिया जाए।

प्रमुख वैदिक स्थल, महाजनपद, धार्मिक केंद्र आदि को चिह्नित करने को कहा जाए।

विद्यार्थियों से पूछें: “इस क्षेत्र में किस वर्ण/जाति/सामाजिक प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है?”

2. रंग भराई (Color Coding)

विभिन्न कालखंडों में सामाजिक संरचना के फैलाव को अलग-अलग रंगों से दिखाएँ:

वैदिक काल – पीला

उत्तर वैदिक काल – हरा

महाजनपद काल – नीला

गुप्त काल – लाल

3. समूह क्रियाकलाप (Group Activity)

प्रत्येक समूह को एक क्षेत्र दिया जाए (जैसे मगध, कुरु, अवध) और कहा जाए कि वह वहां की सामाजिक संरचना का चार्ट बनाकर नक्शे पर चिपकाए।

📚 सहायक शिक्षण सामग्री

भारत का ऐतिहासिक नक्शा (500 BCE से 500 CE तक)

चित्र: वर्ण व्यवस्था की सामाजिक पिरामिड संरचना

कक्षा में प्रोजेक्टर द्वारा Google Map या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) नक्शा का प्रयोग

🎯 लर्निंग आउटकम (Learning Outcome)

छात्र सामाजिक संरचना और भूगोल के बीच संबंध को समझेंगे।

वे वर्ण और जाति के प्रसार को भौगोलिक रूप से जोड़ पाएँगे।

ऐतिहासिक स्थल उनकी स्मृति में लंबे समय तक बने रहेंगे।

मैप प्रैक्टिस (Map Practice)

सामाजिक संरचना के ऐतिहासिक विकास को स्थानिक (spatial) रूप से समझने और याद रखने के लिए छात्रों की अभ्यास क्षमता को मजबूत बनाना।

✅ मैप प्रैक्टिस के सुझाव (After-Study Activities)

1. रिक्त मानचित्र भरना (Blank Map Fill-Up)

छात्रों को भारत का खाली नक्शा दिया जाए।

निर्देश: निम्नलिखित क्षेत्रों को पहचानें और चिह्नित करें –

आर्यों का आरंभिक निवास (सरस्वती घाटी)

उत्तर वैदिक काल केंद्र (गंगा-यमुना दोआब)

महाजनपद कालीन मगध

महाभारत से संबंधित कुरु क्षेत्र

गुप्तकालीन प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र (उज्जैन, पाटलिपुत्र)

दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था का प्रवेश क्षेत्र (कांचीपुरम)

2. स्थान-सामाजिक तथ्य मिलान (Location-Fact Match)

छात्रों को एक सूची दी जाए:

| स्थान | सामाजिक विशेषता (रिक्त) |

|---|---|

| मगध | ___________ |

| कुरु | ___________ |

| काशी | ___________ |

| उज्जैन | ___________ |

| मदुरै | ___________ |

👉 निर्देश: सही सामाजिक विशेषता भरें, जैसे – “ब्राह्मणों का शैक्षिक केंद्र”, “जाति व्यवस्था का दक्षिण में प्रवेश”, आदि।

3. मानचित्र आधारित प्रश्न (Map-based Questions)

छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछें:

प्रश्न 1: वह क्षेत्र चिह्नित करें जहाँ महाजनपदों का विकास हुआ और जातियों का प्रसार हुआ।

प्रश्न 2: गंगा घाटी में कौन-कौन सी सामाजिक विशेषताएँ उभरीं?

प्रश्न 3: गुप्त काल में किन क्षेत्रों में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हुई?

4. रंग कोडिंग दोहराव (Color Code Review)

छात्र पहले सीखी गई रंग-कोड योजना दोबारा लागू करें:

पीला: वैदिक काल

हरा: उत्तर वैदिक काल

नीला: महाजनपद काल

गुलाबी: गुप्त काल

बैंगनी: दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था

5. क्विज़ / प्रश्नोत्तरी (Map Quiz)

प्रश्नों के माध्यम से क्षेत्र दिखाकर यह पूछा जाए:

“इस क्षेत्र में किस वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलता है?”

“यह क्षेत्र किस महाकाव्य से संबंधित है?”

“यहाँ के सामाजिक नियम किस ग्रंथ से प्रभावित थे?”

📝 होमवर्क के रूप में :-

प्रश्न: भारत के एक ऐतिहासिक मानचित्र पर कम से कम 5 ऐसे स्थल चिह्नित करें जहाँ सामाजिक संरचना में विशेष बदलाव हुए हों और प्रत्येक के बारे में 2-3 वाक्य लिखें।

वैकल्पिक प्रश्न (MCQs) उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 1. वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस ग्रंथ में वर्णित है?

A) सामवेद

B) यजुर्वेद

C) अथर्ववेद

D) ऋग्वेद

🟢 सही उत्तर: D) ऋग्वेद

📘 व्याख्या: वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरणों से बताई गई है। यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक कार्यों के विभाजन पर आधारित थी।

प्रश्न 2. महाजनपद काल में किस ग्रंथ में जातीय नियमों का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है?

A) मनुस्मृति

B) रामायण

C) महाभारत

D) याज्ञवल्क्य स्मृति

🟢 सही उत्तर: A) मनुस्मृति

📘 व्याख्या: मनुस्मृति एक प्रमुख धर्मशास्त्र है जो महाजनपद काल और उसके बाद सामाजिक नियमों, जातियों की भूमिकाओं, विवाह नियमों और स्त्री-पुरुष की भूमिका का निर्धारण करता है। यह ग्रंथ ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है।

प्रश्न 3. ‘गोत्र’ की अवधारणा किस काल में विकसित हुई?

A) ऋग्वैदिक काल

B) उत्तर वैदिक काल

C) गुप्त काल

D) मुस्लिम काल

🟢 सही उत्तर: B) उत्तर वैदिक काल

📘 व्याख्या: उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हुआ और गोत्र व्यवस्था का विकास हुआ, जो एक प्रकार की पितृवंशीय पहचान थी। गोत्र के अनुसार विवाह में निषेध और परिवार की सामाजिक पहचान सुनिश्चित की जाती थी।

प्रश्न 4. गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति थी?

A) लचीली

B) समाप्त

C) कठोर

D) बराबरी आधारित

🟢 सही उत्तर: C) कठोर

📘 व्याख्या: गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था और समाज में ऊँच-नीच की भावना गहराई से स्थापित हो चुकी थी। शूद्रों और अवर्ण जातियों की स्थिति सामाजिक रूप से कमजोर थी।

प्रश्न 5. ब्रिटिश काल में जाति व्यवस्था के प्रशासनिक स्वरूप में कौन सा नया प्रयोग किया गया?

A) जाति समाप्ति

B) जाति आधारित कर

C) जाति जनगणना

D) जाति अधिकार

🟢 सही उत्तर: C) जाति जनगणना

📘 व्याख्या: ब्रिटिश शासन ने 1871 से जाति आधारित जनगणना शुरू की, जिससे जातियों का वर्गीकरण हुआ और प्रशासनिक रूप से जातियों की पहचान दर्ज की गई। इससे जातीय पहचान और सामाजिक दूरी और अधिक पुख्ता हो गई।

प्रश्न 6. आधुनिक भारत में संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया?

A) अनुच्छेद 14

B) अनुच्छेद 15

C) अनुच्छेद 17

D) अनुच्छेद 19

🟢 सही उत्तर: B) अनुच्छेद 15

📘 व्याख्या: अनुच्छेद 15 भारत के संविधान में यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

प्रश्न 7. “जाति व्यवस्था कर्म आधारित नहीं बल्कि जन्म आधारित हो गई” – यह परिवर्तन किस काल में व्यापक हुआ?

A) वैदिक काल

B) उत्तर वैदिक काल

C) गुप्त काल

D) स्वतंत्र भारत

🟢 सही उत्तर: B) उत्तर वैदिक काल

📘 व्याख्या: आरंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म और गुणों पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई। अब किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके कार्य नहीं, बल्कि उसके जन्म से होता था।

प्रश्न 8. महाभारत में सामाजिक व्यवस्था को किस रूप में दर्शाया गया है?

A) व्यापार आधारित

B) सैन्य आधारित

C) नैतिकता और धर्म आधारित

D) आर्थिक वर्ग आधारित

🟢 सही उत्तर: C) नैतिकता और धर्म आधारित

📘 व्याख्या: महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म-अधर्म, कर्तव्य, नैतिक दुविधाओं और पारिवारिक संघर्षों के माध्यम से समाज की संरचना, वर्ण, और कर्तव्यों की गहन व्याख्या की गई है।

प्रश्न 9. किस सामाजिक सुधारक ने जातिवाद के विरुद्ध “ब्रह्म समाज” की स्थापना की?

A) महात्मा गांधी

B) ईश्वरचंद्र विद्यासागर

C) राजा राममोहन राय

D) स्वामी विवेकानंद

🟢 सही उत्तर: C) राजा राममोहन राय

📘 व्याख्या: राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाना था। यह समाज सुधार आंदोलन आधुनिक भारत में जातिगत असमानता को चुनौती देने वाला था।

प्रश्न 10. “आरक्षण व्यवस्था” का उद्देश्य क्या है?

A) आर्थिक विकास

B) जातिगत भेदभाव को बढ़ाना

C) पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना

D) धार्मिक विभाजन

🟢 सही उत्तर: C) पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना

📘 व्याख्या: भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के माध्यम से शिक्षा, सरकारी नौकरियों और प्रतिनिधित्व में स्थान देने का प्रावधान किया ताकि उन्हें वर्षों से चली आ रही सामाजिक असमानता से उबारा जा सके।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (30–40 शब्दों में)

प्रश्न 1. वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ?

✅ उत्तर: वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जहाँ समाज को चार वर्गों में बाँटा गया—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था कार्यों के विभाजन पर आधारित थी, जो कालांतर में जन्म आधारित हो गई।

प्रश्न 2. गोत्र व्यवस्था क्या है?

✅ उत्तर: गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई, जो पितृवंशीय पहचान का प्रतीक थी। यह विवाह में एक ही गोत्र में संबंध निषेध करती थी, जिससे रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखने का प्रयास किया जाता था।

प्रश्न 3. महाजनपद काल में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप था?

✅ उत्तर: महाजनपद काल में जाति व्यवस्था अधिक जटिल हो गई थी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जातियों के नियम, अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, जिससे सामाजिक असमानता और ऊँच-नीच की भावना को बढ़ावा मिला।

प्रश्न 4. गुप्त काल में सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएँ थीं?

✅ उत्तर: गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई। उत्तराधिकार, विवाह और सामाजिक अधिकार वर्ण के अनुसार तय होते थे। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न मानी जाती थी।

प्रश्न 5: जाति व्यवस्था में मुस्लिम शासन काल में क्या परिवर्तन हुआ?

✅ उत्तर: मुस्लिम शासन काल में प्रशासनिक दृष्टि से जाति व्यवस्था में कुछ ढील मिली, लेकिन हिन्दू समाज में पारंपरिक वर्ण व्यवस्था यथावत बनी रही। सामाजिक स्तर पर परिवर्तन सीमित था और जातिगत भेदभाव जारी रहा।

प्रश्न 6. ब्रिटिश काल में जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?

✅ उत्तर: ब्रिटिश शासन ने जाति आधारित जनगणना शुरू की और जातियों को प्रशासनिक ढाँचे में सम्मिलित किया। इससे जातियों की पहचान और भेदभाव की भावना और अधिक मजबूत हुई। साथ ही कुछ सुधार आंदोलनों ने विरोध भी किया।

प्रश्न 7. संविधान द्वारा जातिवाद को कैसे समाप्त करने का प्रयास किया गया?

✅ उत्तर: स्वतंत्र भारत में संविधान ने अनुच्छेद 15 और 17 द्वारा जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया। साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई।

प्रश्न 8. रिश्तेदारी की व्यवस्था किस प्रकार की थी?

✅ उत्तर: प्राचीन समाज में रिश्तेदारी पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय थी। परिवार के सभी सदस्य पिता की वंश परंपरा में गिने जाते थे। उत्तराधिकार, संपत्ति वितरण और विवाह संबंधों में पितृवंश प्रमुख भूमिका निभाता था।

प्रश्न 9. मनुस्मृति का सामाजिक व्यवस्था में क्या योगदान था?

✅ उत्तर: मनुस्मृति ने समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था को धार्मिक और नैतिक आधार प्रदान किया। इस ग्रंथ में प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक व्यवहार के नियम विस्तृत रूप से दिए गए हैं, जिससे सामाजिक ढांचा कठोर हुआ।

प्रश्न 10. सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जातिवाद पर क्या प्रभाव डाला?

✅ उत्तर: ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसे आंदोलनों ने जातिवाद का विरोध किया और सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया। इन आंदोलनों ने शिक्षा, विधवा विवाह और अस्पृश्यता उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लघु उत्तरीय प्रश्न (40–60 शब्दों में)

प्रश्न 1. वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएँ थीं?

✅ उत्तर: वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जिसमें समाज को चार वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—में बाँटा गया। ब्राह्मणों को ज्ञान और यज्ञों का कार्य सौंपा गया, क्षत्रिय शासन और सुरक्षा के लिए, वैश्य व्यापार और कृषि हेतु तथा शूद्र सेवा कार्यों के लिए थे। उत्तर वैदिक काल तक यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, जिससे सामाजिक असमानता शुरू हुई।

प्रश्न 2. महाजनपद काल में जाति व्यवस्था का स्वरूप कैसा था?

✅ उत्तर: महाजनपद काल में जाति व्यवस्था जटिल और कठोर हो गई थी। कर्म के बजाय जन्म के आधार पर जातियाँ निर्धारित होने लगीं। मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में जातियों के कर्तव्य, अधिकार और दंड तय किए गए। इस काल में शूद्रों की स्थिति और अधिक नीची हो गई तथा अवर्ण जातियाँ सामाजिक संरचना से बाहर कर दी गईं। यह व्यवस्था सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देने लगी।

प्रश्न 3. गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण और जातियों की क्या भूमिका थी?

✅ उत्तर: गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी। ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जो धार्मिक कार्यों और ज्ञान का संचालन करता था। क्षत्रिय वर्ग शासन-प्रशासन संभालता था, जबकि वैश्य व्यापार और कृषि करते थे। शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी और उन्हें अधिकांश सामाजिक अधिकारों से वंचित किया गया। उत्तराधिकार, विवाह और सम्पत्ति के नियम जाति पर आधारित थे, जिससे सामाजिक गतिशीलता रुक गई।

प्रश्न 4. मुस्लिम शासन काल में जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?

✅ उत्तर: मुस्लिम शासन काल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन हिन्दू समाज में पारंपरिक वर्ण व्यवस्था बनी रही। कुछ जातियाँ इस्लाम में परिवर्तित हुईं, जिससे उनके सामाजिक स्थान में बदलाव आया। फिर भी हिन्दू समाज में ब्राह्मण और उच्च जातियों का वर्चस्व जारी रहा। धार्मिक विविधता के कारण कुछ सामाजिक संपर्क बढ़े, परंतु समावेशन बहुत सीमित रहा।

प्रश्न 5. ब्रिटिश शासन काल में जाति व्यवस्था कैसे प्रभावित हुई?

✅ उत्तर: ब्रिटिश शासन में जाति व्यवस्था को जनगणना और प्रशासन में दर्ज किया गया, जिससे जातिगत पहचान औपचारिक और सुदृढ़ हो गई। नौकरियों, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा जातियों के आधार पर मापी जाने लगी। इससे जातियों के बीच भेदभाव और अधिक गहरा हुआ। साथ ही, ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जातिवाद के विरुद्ध जनचेतना फैलाई और समानता की भावना को बढ़ावा दिया।

प्रश्न 6. स्वतंत्र भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए?

✅ उत्तर: स्वतंत्र भारत में संविधान ने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित किया। अनुच्छेद 15, 17 और 46 के अंतर्गत सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ ही कई कानून बनाए गए जो दलितों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जैसे – “अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989″।

प्रश्न 7. रिश्तेदारी की वैदिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए।

✅ उत्तर: वैदिक काल में रिश्तेदारी पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय थी, जहाँ वंश का निर्धारण पिता से होता था। गोत्र व्यवस्था इसी वंशीय पहचान को दर्शाती थी। विवाह एक ही गोत्र में वर्जित था। परिवार में पुरुष का वर्चस्व होता था, जो उत्तराधिकार और सम्पत्ति के प्रमुख पात्र होते थे। महिलाएँ आमतौर पर घर की देखरेख तक सीमित रहती थीं, जबकि निर्णय पुरुष लेते थे।

प्रश्न 8. मनुस्मृति ने समाज में क्या भूमिका निभाई?

✅ उत्तर: मनुस्मृति एक प्रमुख धर्मशास्त्र है जिसने प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक नियमों को स्थापित किया। इस ग्रंथ में वर्ण और जातियों के अधिकार, कर्तव्य और आचार-व्यवहार को विधिवत रूप से परिभाषित किया गया। विशेषकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान और शूद्रों को निम्न दर्जा दिया गया। यह ग्रंथ जातिगत भेदभाव को वैधानिक और धार्मिक आधार प्रदान करता है।

प्रश्न 9. प्रारंभिक मध्यकाल में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप था?

✅ उत्तर: प्रारंभिक मध्यकाल (600–1200 ई.) में जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर और जन्म आधारित हो गई थी। समाज में सैकड़ों उपजातियाँ विकसित हुईं, जिनकी सामाजिक स्थिति धर्म, पेशा और जन्म पर आधारित थी। अवर्ण जातियों को मंदिर प्रवेश, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित रखा गया। धार्मिक ग्रंथों और पुरोहित वर्ग ने इस व्यवस्था को धार्मिक वैधता प्रदान की, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी।

प्रश्न 10. सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जाति व्यवस्था को कैसे चुनौती दी?

✅ उत्तर: 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज जैसे आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया। इन्होंने समानता, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फुले जैसे नेताओं ने जाति-आधारित ऊँच-नीच को अमानवीय बताया। इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार और संविधान द्वारा समानता के सिद्धांत की नींव रखी।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (120–150 शब्दों में)

प्रश्न 1. वैदिक काल में समाज की पारिवारिक और सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए।

✅ उत्तर: वैदिक काल (1500 ई.पू. – 600 ई.पू.) में समाज की पारिवारिक और सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय थी। परिवार में पिता को सर्वोच्च माना जाता था, और वंश का नाम तथा संपत्ति पुत्रों को प्राप्त होती थी। विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान था और गोत्र, वर्ण तथा कुल के आधार पर विवाह संबंध बनाए जाते थे।

समाज को चार वर्णों में बाँटा गया था – ब्राह्मण (धार्मिक कार्य), क्षत्रिय (शासन और युद्ध), वैश्य (व्यापार, कृषि) और शूद्र (सेवा कार्य)। प्रारंभ में यह विभाजन कर्म आधारित था, परन्तु उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित बन गया।

ब्राह्मण वर्ग को उच्चतम स्थान प्राप्त था और समाज में उनका प्रभाव बहुत अधिक था। धर्मशास्त्रों और स्मृति ग्रंथों में उत्तराधिकार, विवाह, दाय, पुत्र आदि के नियम विस्तार से बताए गए हैं। इस प्रकार वैदिक समाज में सामाजिक और पारिवारिक जीवन को धार्मिक और सामाजिक नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

प्रश्न 2. जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, विकास और उसके सामाजिक प्रभावों की विवेचना कीजिए।

✅ उत्तर: जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था से हुई, जिसमें समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक चार वर्गों में बाँटा गया था। प्रारंभ में यह विभाजन कार्य-आधारित था, लेकिन धीरे-धीरे यह जन्म आधारित बन गया।

उत्तर वैदिक काल और बाद में स्मृति ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में जाति के कठोर नियम स्थापित किए गए। प्रत्येक जाति के लिए कार्य, विवाह, खान-पान और सामाजिक व्यवहार तय कर दिए गए।

जाति व्यवस्था ने समाज में ऊँच-नीच की भावना को जन्म दिया और अवर्ण जातियों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। शूद्रों और अवर्णों को शिक्षा, मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक संसाधनों से वंचित रखा गया।

यद्यपि मध्यकाल और आधुनिक काल में कुछ सुधार हुए, परंतु जातिगत भेदभाव लंबे समय तक चलता रहा। स्वतंत्र भारत में संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास किए और आरक्षण व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाए।

प्रश्न 3. गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था और जाति संरचना का वर्णन कीजिए।

✅ उत्तर: गुप्त काल (लगभग 300 ई.–500 ई.) को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन इस काल में जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर और जन्म आधारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था ने समाज को चार मुख्य वर्गों में बाँटा था, परंतु अब जातियों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी थी।

ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च माना गया और उन्हें धार्मिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। क्षत्रिय वर्ग शासन तथा सैन्य कार्यों में लगा था। वैश्य व्यापार और कृषि में संलग्न थे, जबकि शूद्रों को सेवा कार्यों तक सीमित रखा गया।

उत्तराधिकार, विवाह और दाय के नियम धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में निर्धारित थे। अंतर्जातीय विवाहों को वर्जित माना गया। इस समय ब्राह्मणों को भूमिदान मिलना सामान्य बात थी और उनका प्रभाव राजदरबारों तक फैला था।

अवर्ण जातियाँ सामाजिक क्रम से बाहर मानी जाती थीं और उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। कुल मिलाकर गुप्त काल में सामाजिक संरचना कठोर, अनुशासित लेकिन असमानता पर आधारित थी।

प्रश्न 4. मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए?

✅ उत्तर: मध्यकालीन भारत (600 ई. – 1700 ई.) में जाति व्यवस्था धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर और अधिक सख्त हो गई। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता बनी रही और अवर्ण जातियों को अस्पृश्य मानकर सामाजिक जीवन से बहिष्कृत कर दिया गया।

हिंदू समाज में जातियों की संख्या और उपजातियाँ बढ़ती गईं। हर जाति के लिए विशिष्ट कार्य निर्धारित थे, जैसे बुनकर, लोहार, नाई, धोबी आदि। धर्मशास्त्रों और स्मृतियों के आधार पर विवाह, भोजन, निवास स्थान आदि पर जातीय नियंत्रण स्थापित हुआ।

हालाँकि, इस काल में भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया। संत कबीर, रविदास, मीराबाई और अन्य संतों ने सभी मनुष्यों को समान बताया।

मुस्लिम शासनकाल में न्याय व्यवस्था में धार्मिक पहचान को अहमियत दी गई, परंतु हिंदू समाज की पारंपरिक जाति संरचना यथावत रही। सामाजिक सुधार के कुछ बीज भक्ति आंदोलन द्वारा इस काल में जरूर बोए गए।

प्रश्न 5. स्वतंत्र भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए?

✅ उत्तर: 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए। भारत के संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाया और अनुच्छेद 15 व 17 द्वारा जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया।

अनुच्छेद 15 में राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह किसी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित करता है।

सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की गई।

इसके अलावा, विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों और सरकारी योजनाओं ने भी वंचित जातियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। हालाँकि, व्यवहारिक रूप से जातिवाद अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, परंतु संवैधानिक और कानूनी प्रयास लगातार जारी हैं।

रिवीजन शीट (Revision Sheet)

✅ मुख्य बिंदु (Key Points)

वैदिक काल की समाज व्यवस्था :-

ऋग्वैदिक काल (1500–1000 ई.पू.) में समाज चार वर्णों में विभाजित – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।

यह विभाजन कर्म आधारित था, न कि जन्म आधारित।

परिवार पितृसत्तात्मक थे; महिलाओं को सम्मान प्राप्त था।

उत्तर वैदिक काल (1000–600 ई.पू.) :-

जातीय विभाजन सख्त हुआ, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी।

यज्ञों और धर्मशास्त्रों का महत्व बढ़ा; गोत्र, विवाह नियमों का पालन आवश्यक हुआ।

महाजनपद काल से गुप्त काल (600 ई.पू. – 500 ई.) :-

जातियों की संख्या में वृद्धि।

मनुस्मृति, धर्मसूत्रों जैसे ग्रंथों द्वारा सामाजिक आचरण निर्धारित।

गुप्त काल में जाति व्यवस्था कठोर हुई, अवर्ण जातियाँ अस्पृश्य मानी जाने लगीं।

मध्यकालीन भारत (600 – 1700 ई.) :-

जाति व्यवस्था और कठोर हुई, विवाह, भोजन, निवास सभी जाति के अनुसार निर्धारित।

भक्ति और सूफी आंदोलनों ने जातिवाद का विरोध किया।

ब्रिटिश काल (1700 – 1947) :-

जातियों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया।

जनगणनाओं में जाति को प्रमुखता दी गई।

सामाजिक सुधार आंदोलनों (ब्राह्म समाज, आर्य समाज) ने जाति-भेद का विरोध किया।

स्वतंत्र भारत (1947 – वर्तमान) :-

संविधान में जाति-आधारित भेदभाव को अवैध घोषित किया गया (अनुच्छेद 15, 17)।

अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC वर्गों के लिए आरक्षण नीति।

जातिवादी सोच अब भी मौजूद है, पर कानूनी प्रयास जारी हैं।

📌 महत्वपूर्ण तिथियाँ (Timeline)

| कालखंड | प्रमुख विकास |

|---|---|

| 1500–600 ई.पू. | वैदिक समाज की नींव, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत |

| 600–200 ई.पू. | महाजनपद काल, जातीय विस्तार, धर्मशास्त्र लेखन |

| 300 ई.पू.–100 ई.पू. | महाभारत की रचना, नैतिक शिक्षा का प्रभाव |

| 200 ई.पू.–500 ई. | शुंग, कुषाण, गुप्त काल – वर्ण व्यवस्था कठोर |

| 600–1200 ई. | मध्यकाल – जातियाँ धार्मिक रूप से सख्त |

| 1200–1700 ई. | मुस्लिम शासन – समाज में परिवर्तन सीमित |

| 1700–1947 | ब्रिटिश काल – जाति का सरकारीकरण, सुधार आंदोलन |

| 1947–अब तक | संविधानिक प्रयास, सामाजिक न्याय की पहल |

आर्यों का आगमन – उत्तर-पश्चिम भारत

महाजनपदों का विस्तार – मगध, कौशल, अवंति, वत्स

गुप्त साम्राज्य – प्रयाग, पाटलिपुत्र, उज्जैन

भक्ति आंदोलन के केंद्र – वाराणसी, मथुरा, पंढरपुर

सुधार आंदोलन – बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र

💡 महत्वपूर्ण शब्दावली (Glossary)

| शब्द | अर्थ |

|---|---|

| वर्ण व्यवस्था | समाज को चार वर्णों में विभाजित करना |

| जाति | जन्म आधारित सामाजिक पहचान |

| अवर्ण | वर्ण व्यवस्था से बाहर जातियाँ |

| अस्पृश्यता | अवर्णों को सामाजिक रूप से अछूत मानना |

| धर्मशास्त्र | धार्मिक व सामाजिक आचरण के नियम |

| आरक्षण | सामाजिक न्याय हेतु सरकारी सुविधा |

वर्ण व्यवस्था कर्म से जन्म आधारित हुई।

जाति के आधार पर सामाजिक असमानता और भेदभाव बढ़ा।

संविधान ने जाति-आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया।

भक्ति और सुधार आंदोलन जाति व्यवस्था को चुनौती देने वाले महत्त्वपूर्ण पड़ाव थे।

वर्कशीट (Worksheet) - Test (रिश्तेदारी, जाति और वर्ग - प्राचीन समाज)

1. सही/गलत चुनिए :-

a) वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म आधारित थी।

___ सही ___ गलत

b) मनुस्मृति को धर्मशास्त्र का उदाहरण माना जाता है।

___ सही ___ गलत

c) अवर्ण जातियाँ वैदिक वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थीं।

___ सही ___ गलत

d) पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के पास निर्णय लेने का अधिकार होता था।

___ सही ___ गलत

2. सही विकल्प चुनिए (MCQs) :-

a) वैदिक काल में चार वर्ण कौन-कौन से थे?

(i) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र

(ii) राजा, साधु, किसान, व्यापारी

(iii) ब्राह्मण, योद्धा, किसान, शिल्पकार

(iv) कोई नहीं

b) ‘गोत्र’ किससे संबंधित होता है?

(i) मातृवंशीय पहचान

(ii) पितृवंशीय पहचान

(iii) जाति वर्ग

(iv) वर्ण व्यवस्था

c) मनुस्मृति का संबंध है —

(i) धार्मिक अनुष्ठान से

(ii) सामाजिक और धार्मिक नियमों से

(iii) युद्ध नीति से

(iv) आर्थिक व्यवस्था से

3. अल्प उत्तरीय प्रश्न (20–30 शब्दों में) :-

a) पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है? समझाइए।

b) वर्ण व्यवस्था के चार वर्णों के बारे में संक्षेप में लिखिए।

4. लघु उत्तरीय प्रश्न (40–60 शब्दों में) :-

a) मनुस्मृति के सामाजिक नियमों का वर्णन कीजिए।

b) अवर्ण जातियों की स्थिति प्राचीन भारत में कैसी थी?

5. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (120–150 शब्दों में) :-

a) वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक वर्ण और जाति व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया समझाइए।

b) स्वतंत्र भारत में जाति व्यवस्था से निपटने के लिए संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं?

6. टाइमलाइन पूरा करें :-

| कालखंड | प्रमुख घटनाएँ / विकास |

|---|---|

| 1500 ई.पू. – 600 ई.पू. | ___________________________ |

| 600 ई.पू. – 200 ई.पू. | ___________________________ |

| 1700 ई. – 1947 ई. | ___________________________ |

नीचे दिए गए स्थानों को भारत के मानचित्र पर अंकित करें:

पाटलिपुत्र

मगध

वाराणसी

मथुरा

प्रयाग

8. वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है? 80-100 शब्दों में लिखिए।

आपकी राय क्या है?

क्या आप भी मानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता?

क्या आपने भी कभी अपनी गलतियों से कुछ सीखा है जो आपको और मजबूत बना गया?

👇 कमेंट में जरूर बताएं!

आपका एक कमेंट किसी और को खुद से प्यार करना सिखा सकता है।